いますぐ 会員登録

研修ログイン

「保育の質」「運営の質」の向上をめざした研修です。

保育・幼児教育のさまざまな分野の第一人者を講師に迎え、最先端の知見・情報を日々の実践に結び付けられる研修システムです。インターネット配信される1つ30分程度の研修で、パソコンやスマートフォンなどで受講できます。園内研修としても、個人学習としても楽しく有意義にご活用ください。

1

専門性が高く、経験豊かな講師陣による質の高い講座

施設長から新人まで様々な立場の方にわかりやすく、保育の質・運営の質の向上に役立つ内容を体系的に網羅している内容です。

2

短時間で効果的に「振り返り、考える」ための学習設計

1講座30分「オンライン講義」+「ワーク」の基本設計。学んだことを基に自分事として考えることで実践を自ら変えていくことができます。

3

施設の課題や職員で学びたいテーマに絞った研修スタイル

それぞれのテーマ単位で購入・視聴できるので無駄なく、学ぶことができます。園での困りごと挑戦してみたいことをテーマに選んで、園内研修としても活用できます。

インターネット回線とパソコンやスマートフォンなどがあれば、どこでも受講が可能。

新人職員に必要な内容がわからない、職員がやりがいを感じる風通しのよい職場にしたい、子ども主体の保育に変えたい、保育の質を上げるための指導・研修のやり方がわからない・・・・などなど、幅広い問題にサポートいたします。

いますぐ会員登録(登録無料)!

現代の保育施設で求められる問題にフォーカスした最新の研修講座です。

最新講座を見る ≫

様々なテーマで約360の研修講座をご用意しております。

全ての講座を見る ≫

講座一覧(PDF) ≫

オンデマンド研修を使って、園内研修を効果的に進めてみませんか?

保育のデザイン研究所では園内研修をサポートする仕組みをご用意しています

『今』求められている講座をお好みのプラン、低予算でスタートできます!

園内研修ページを見る ≫

まずはご試聴いただき、受講の様子をご体験ください

1

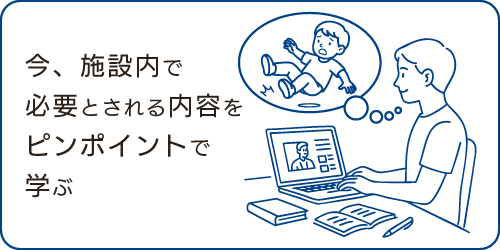

宮里 暁美

お茶の水女子大学

18分

2

久保山 茂樹

国立

特別支援教育総合研究所

25分

3

久津摩 英子

13分

4

高城恵子

保育のデザイン研究所

25分

オンデマンド研修を使用し年間を通して計画的な研修計画を立案される場合には、年間サブスクリプションプランがおすすめです。様々な立場の方に向けた研修で、ステップアップを図れます。

また、ひと月で集中的に施設従業員の研修を行う場合は、月間サブスクリプションプランがおすすめです。

(※年間、月間ともに、児童定員20以上の施設、19人以下の施設で価格が異なっております。ご注意ください。)

年間プラン

1年間 全ての講座が見放題のお得プラン

<児童定員20人以上の施設>

90,000円

<児童定員19人以下の施設>

45,000円

月間プラン

1か月間 全ての講座が見放題のお得プラン

<児童定員20人以上の施設>

9,800円

<児童定員19人以下の施設>

4,900円

※オンデマンド研修は保育士等キャリアアップ研修ではございません。(修了証、受講証明など発行されません)

※オンデマンド研修に施設でお申し込み頂いた場合、所属する職員であれば、どなたでも人数上限なくご利用いただけます。

※10施設以上でのお申込みをご検討のお客様はぜひご相談ください。

※受講履歴はオプションとなります。

※お申込み後、一週間経ってもメールが届かない方は、0466-90-3952までお電話ください。

※ご登録の際、操作の不明点がございましたら、こちらの『お申込みガイド』https://hoiku-design.net/doc/request_group_guide.pdfをご覧ください。

専門性が高く、実績・経験ともに豊かな講師陣をご紹介いたします

(その他、多数の講師の研修をご受講いただけます)

保育の質の中核は保育者の資質・能力の向上にあります。それは何より研修を行うこと、そしてその研修で学んだことを保育を見直すところに生かすことによります。より詳細に言えば、一つは、園の誰もが研修を受けられるようにすることとそれぞれのキャリアとニーズに応じて多様な内容の研修を選べるようにしていくことが必要です。第二は、その研修したことを園でどう生かすかを巡っての園内での活用のための素材の提供です。それらを可能にするのが、オンライン研修により多様なカリキュラムを系統化した本研修の仕組みです。ニーズに応じて多くの中から選ぶことができます。園内での活用のために討議やワークショップが補足されています。講師陣はその専門の第一線で活躍している人たちです。保育の質を上げること、そのための研修としてお勧めする次第です。

自治体・保育団体

静岡県富⼠市教育・保育施設 70施設

山形県民間立保育協議会 118施設

⼀般社団法⼈⿅児島市保育園協会

東京都港区 他

保育所・幼稚園・認定こども園(一例)

KODOMOLOGY株式会社

株式会社ソラスト

キッズラボ株式会社

ヒューマンスターチャイルド株式会社

ユニファ株式会社

株式会社ヒューマンサポート

社会福祉法人聖光会 他

鈴木 圭子 氏

株式会社ソラスト

保育事業部 統括園長|従業員数 約3万人

語り合いが生まれて、保育が変わりました!

オンデマンド研修は知識を得るということだけではなく、職員同士でワークする方法が実践に結び付く、とても良い研修スタイルだと思います。「意見を言うことに自信がない」「時間が無くてなかなか話し合えない」など、課題と感じていたことも、付箋にひと言書いて順番にシートに貼っていくだけで、お互いの考えや思いを出し合うことができます。

また、短時間でも研修参加者同士で今の子どもの姿を生き生きとイメージしながら話せるため、無理なく身近で着実な学びに繋がっています。園内だけでなく他園の同じ階層の職員同士が研修に参加して意見交換する機会も、コミュニケーションの輪を広げるきっかけになるなど、いつでもどこでも何回でも学べるオンデマンド研修は学びのスタイルをさらに広げるツールとして、大変役立っています。